空き家について

空き家の適切な管理をお願いします

人口減少に伴い、適切な管理がされていない空き家の増加が問題となっています。

空き家等は、個人の資産であり、所有者や管理者の責任で適切に管理しなければなりません。

人が住まなくなり、適切な管理を行わず放置すると、防災や防犯、衛生、景観など、さまざまな問題が起こります。

空き家の維持管理と利活用

維持管理

空き家は、月1回を基準として、定期的に状況を確認し、換気・通水・剪定・除草などのメンテナンスを行う必要があります。

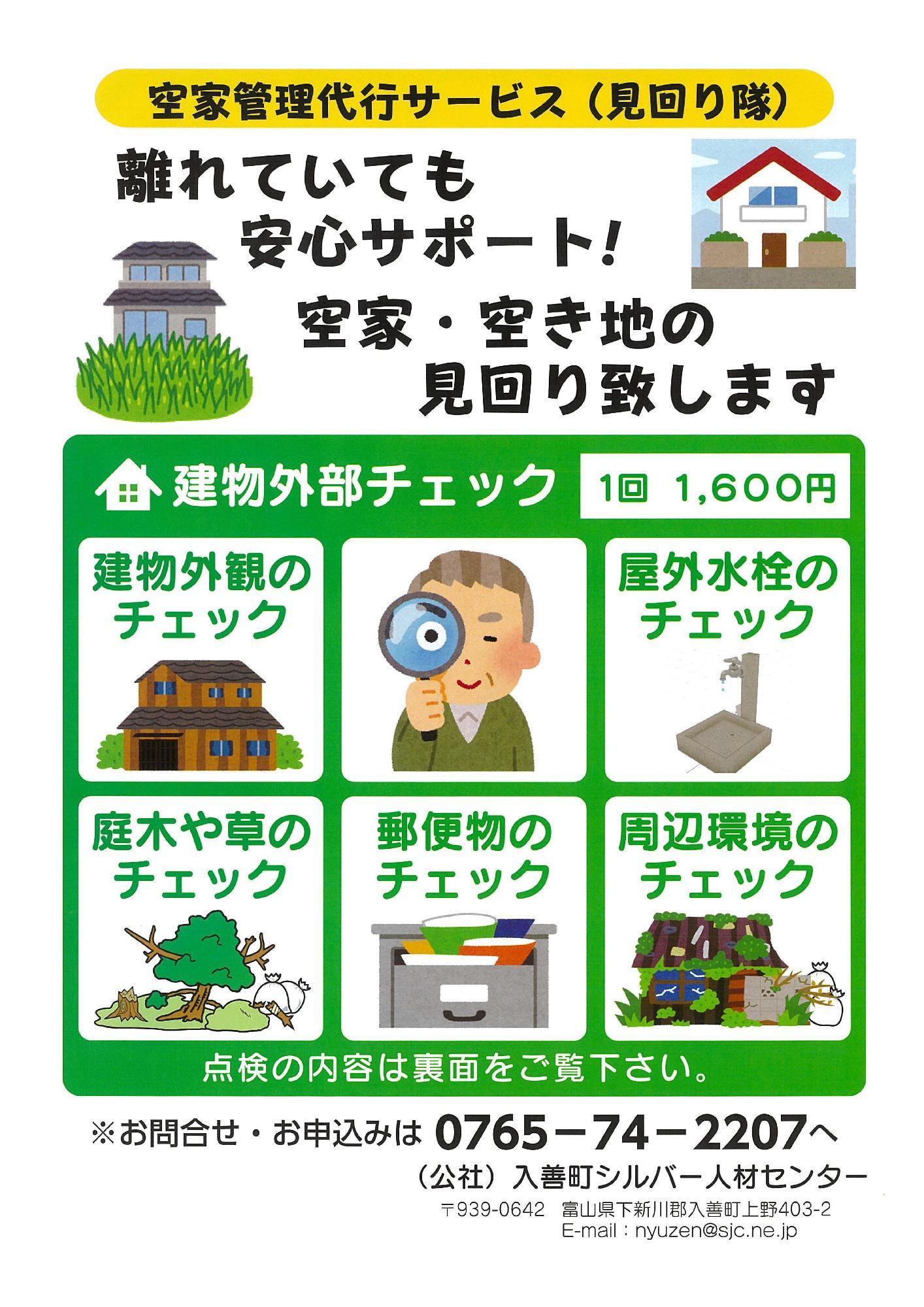

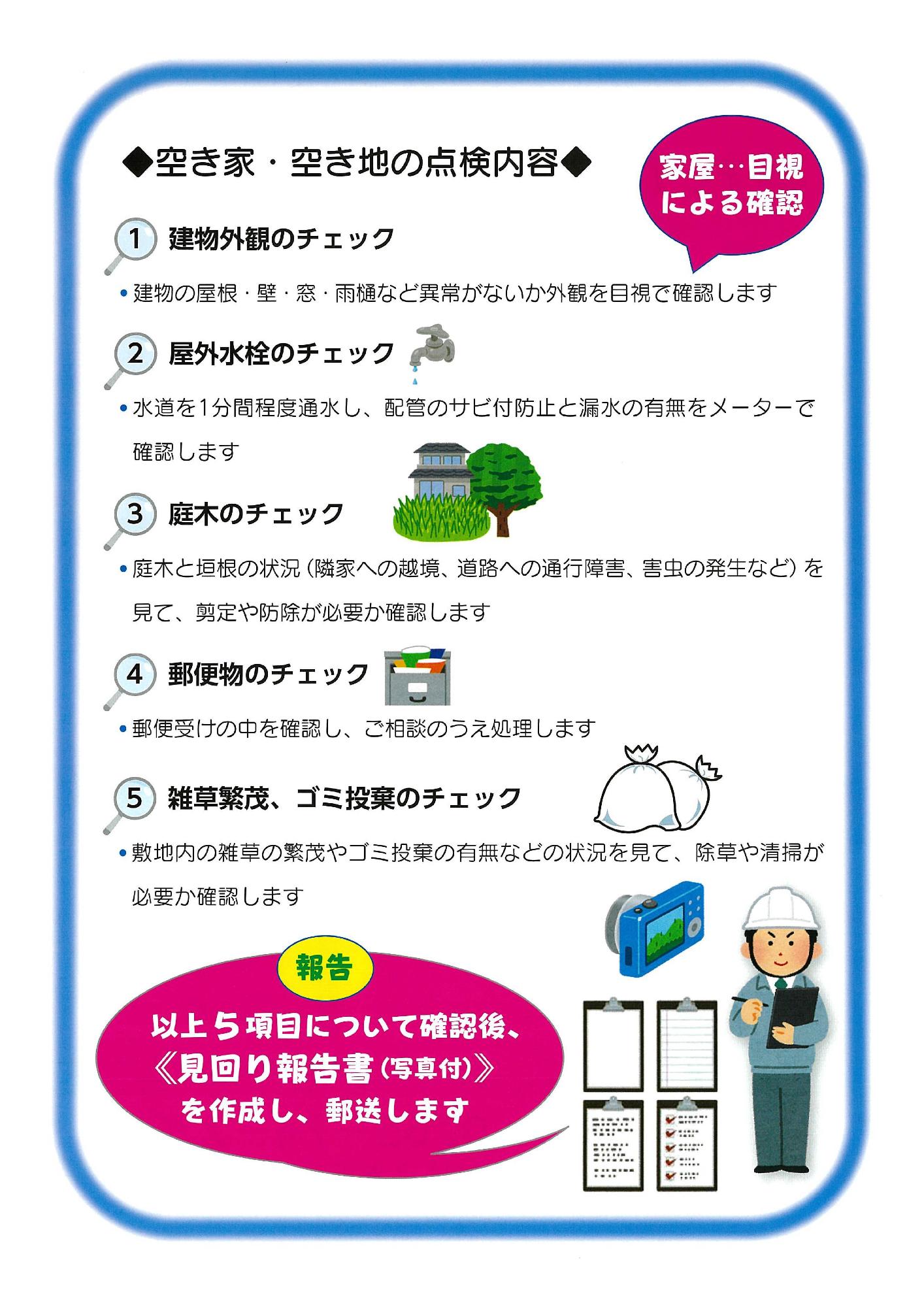

ご自身での管理が困難な場合は、入善町シルバー人材センター(空き家管理代行サービスを実施)などをご活用ください。

空き家管理代行サービス((公社)入善町シルバー人材センター)(PDFファイル:1.6MB)

利活用

- 売却・賃貸

専門家(不動産業者、空き家バンクなど)に相談する。

- 解体

住宅を解体して、駐車場や貸地などで土地を生かす。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行

適切な管理がされていない空き家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている状態を踏まえ、地域住民の生命、身体、財産を保護し、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進するために「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家特措法)」が、平成27年5月26日に全面施行されました(令和5年12月13日に改正法が施行)。

この法律において、

- 空き家等の所有者等に、空き家等の適切な管理に努める責務があること

- 市町村が空き家等に関して必要な調査を行うことができること

- 「特定空家等」の所有者等に対し、市町村が必要な措置をとるよう助言・指導、勧告、命令、代執行ができること

- 「管理不全空家等」の所有者等に対し、特定空家等になることを防止するために必要な措置をとるよう指導、勧告ができること(改正法による新規定)

などの規定を定めています。

「空家等」とは (空家特措法第2条第1項)

建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)

「特定空家等」とは (空家特措法第2条第2項)

次の状態にある空家をいいます。

- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「特定空家等」に対する措置

「特定空家等」と判断されると、町長は所有者等に対して必要な措置を講ずることになります。

なお、助言・指導によっても所有者等が必要な措置を行わず、勧告された空き家の敷地については、固定資産税に係る住宅用地特例の対象から除外されます。

また、命令に係る措置を行わない場合は、50万円以下の過料に処せられます。

「管理不全空家等」とは(空家法第13条第1項)

空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態にある空家をいいます。

「管理不全空家等」に対する措置

「管理不全空家等」と判断されると、町長は所有者等に対して必要な措置を講ずることになります。

なお、助言・指導によっても所有者等が必要な措置を行わず、勧告された空き家の敷地については、固定資産税に係る住宅用地特例の対象から除外されます。

固定資産税の特例措置の除外とは

「勧告」の対象となった「特定空家等」及び「管理不全空家等」に係る土地は、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外されます。

※住宅用地は、特例措置により固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1(いずれも200平方メートルまでの場合)に課税標準額が減額されています。

空き家に関する相談窓口

空き家に関する相談については、住まい・まちづくり課定住促進・住宅係が窓口です。

相談内容により関係法令や条例などで対応すべきものは、担当課が現地確認などを行い、所有者等に状況のお知らせや対応のお願いなどを行います。

老朽化して倒壊や屋根材・外壁の落下などの危険のある空き家については、所有者等に改善や適切な管理をお願いしています。

よくあるお問い合わせ(空家の近隣にお住まいの方からの御相談)

Q1 管理不全な状態(※)の空き家がある

空き家であっても所有者(または管理者等)の許可なく勝手に措置を行うことはできず、また、周囲に悪影響が出ないよう適切に管理する責任は所有者にあります。所有者に状況を伝え、お話合いいただくようお願いします。

※管理不全な状態とは、樹木が繁茂し越境している、屋根や外壁などが破損し建材が落下・飛散するおそれがある、などの状態をいいます。

Q2 空き家の所有者を調べるにはどうすればよいか

法務局で「登記事項証明書」(登記簿)の交付や閲覧(詳しくはこちら)をすることで、所有者の住所と名前を確認することができますので、記載された住所にお手紙を送付するなどして連絡を試みてください。

それでも連絡が取れない場合は、弁護士や司法書士が調査できる場合がありますので、ご相談ください。

また、町に御連絡いただければ、現地及び所有者を調査し、問題のある個所について所有者に情報提供を行います。

なお、所有者の個人情報につきましてはお伝え出来ません。

Q3 隣の空き家から木の枝が越境してきている

隣地から雑木などに越境された土地の所有者は「木の所有者に枝を切り取らせる必要がある」という原則がありますが、次の1〜3の場合には、枝を自ら切り取ることができます。

- 雑木の所有者に枝の切除を求めたが、2週間程度対応がないとき

- 雑木の所有者の名義やその所在を知ることができないとき

- 差し迫った事情があるとき

Q4 空き家に動物が住み着いている、巣を作っている

鳥獣保護法により、所有者であっても許可なく駆除や捕獲等はできませんので、そのような状況にならないよう、所有者に対策をしてもらう必要があります。

Q5 空き家に不法侵入者がいる

不法侵入者がいる間に警察へ通報してください。

ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に来ているだけということもありますので、充分御注意ください。

Q6 空き家の所有者に管理を依頼しても管理してくれない/そもそも所有者が調査してもわからない

所有者による管理が不適当なことによって権利利益が侵害される場合等、裁判所に申し立て、管理不全建物管理命令をすることができます。

また、同様に権利利益が侵害される場合等で、調査しても所有者が不明な場合等は、裁判所は所有者不明土地管理命令をすることができます。

Q7 空き家の所有者が亡くなっている場合、管理はだれが行うのか

所有者が亡くなった場合、その空き家は相続人が管理する責任を負います。

相続人がわからない場合、弁護士や司法書士が調査できる場合がありますので、ご相談ください。

また、町にご相談いただければ、調査のうえ、相続人等管理者へ必要な助言等を行います。

Q8 空き家の所有者が亡くなり、相続人が存在しない場合はどうなるのか

相続人がいない財産は、裁判所により選任された相続財産清算人が清算することとなりますが、この清算人の選任には利害関係者からの申し立てが必要です。

近隣住民が利害関係者と認められる場合もありますので、詳しくは家庭裁判所または弁護士や司法書士に御相談ください(相続財産清算人制度の詳細はこちら)。

また、所有者の行方が分からない場合は、同様に不在者財産管理人制度があります(不在者財産管理人制度の詳細はこちら)。

よくあるお問い合わせ(空家をお持ちの方からの御相談)

Q1 居住者が入院や施設入所等の理由により、空き家になる(なった)がどうすればよいか

空き家については、周囲に悪影響を及ぼさないよう、定期的な管理をお願いします(管理に関することは以降の項目を参照)。

また、再度居住される予定が無ければ、今後その家屋をどうするか、家族の方と早めの話し合いをお勧めします。

Q2 空き家の所有者が認知症であるが、身内が処分することはできるか

身内であっても所有者以外の方が無断でその財産を処分することはできません。

所有者が認知症で判断能力が不十分な場合、空き家の処分を行うには、まず、成年後見人などの選任申立を家庭裁判所へ行う必要があります(成年後見制度の詳細はこちら)。

Q3 空き家の所有者が亡くなったが、何をすればよいか

相続人の間で遺産分割協議を行ったうえで、法務局にて不動産の相続登記を行うようお願いします。

Q4 相続登記の方法を知りたい

法務省のページを御参照ください。手続きにつきましては、司法書士に依頼することも可能です。

Q5 空き家の管理はどのようにすればよいか

緊急時に備えて、近隣の方へ御連絡先を伝えておくことが望ましいです(近隣の方の不安が和らぐことにもつながります)。

また、定期的に樹木の繁茂や破損箇所がないかなどの御確認をお願いします。

遠方に居住しているなどの理由により管理が難しい場合は、業者への依頼を御検討ください。

Q6 空き家を売却したい

ご自身で業者をお探しください。

Q7 空き家の解体費に対する補助はあるか

詳しくはこちらをご覧ください。

Q9 空き家を寄付したい

令和5年4月27日より、相続により取得した土地であれば、建物の解体や負担金の納付等、一定の要件を満たした土地について国庫に帰属させることができる場合があります。

詳しくはこちら(法務省:相続土地国庫帰属制度の概要)をご覧ください。

更新日:2025年10月09日